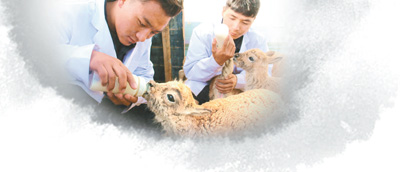

索南达杰保护站工作人员正在给小藏羚羊喂奶。记者 姜 峰摄

巡山队队员在擦拭索南达杰烈士纪念碑。 新华社记者 张宏祥摄

序曲骤鸣——

藏羚羊告急,先行者用生命和热血与盗猎者较量

4768米,昆仑山口。

环保卫士杰桑·索南达杰烈士纪念碑前,不少途经青藏公路的行人停车驻足于此,更不乏脱帽默立者。

人群中,有一个特殊的身影:每每从保护站长期蹲点值守或深入可可西里巡山巡线归来,35岁的秋培扎西常仰视着雕像,觉得对舅舅的在天之灵又有了一个交代。

“人们了解可可西里,往往始于藏羚羊保护者们在这片万里无人区与盗猎分子殊死较量的故事。”秋培扎西语出铿锵。

“可可西里”是蒙古语,位于青海省玉树藏族自治州西部,意为“美丽的少女”。

这位少女“待字闺中”,平均海拔在4600米以上,是全国较大的无人区之一,也是目前国内保持原始状态最完整的处女地,在这里踏出的每一个脚印都有可能是人类的第一个足迹。

从山口下昆仑,继续向西南车行,广袤平坦的大地顿时呈现在记者眼前。沿途,巍峨的冰川、蜿蜒的河流,勾画出一幅苍凉、博大、雄浑、奇特的高原画卷。

突然,“羊!”

顺着司机的指示,就在青藏公路西侧不到1公里处,七八只“高原精灵”的出现,打破了画卷的静谧:

那是几只母藏羚羊带着今年刚刚出生的小羊羔们,正在一处水洼旁悠闲地觅食;不时有路过的游人停下车远远拍照,人与羊互行“注目礼”,好不惬意。

在有着青藏高原珍稀野生动物基因库之称的可可西里,分布数量最多的野生动物便是藏羚羊,它们是这里真正的“主人”。

车行青藏公路沿途,作为访客的记者多次与“主人们”近距离邂逅。“这在可可西里保护之初,是不可想象的。”秋培扎西感叹道。

就在上世纪80年代末,藏羚羊身上被称作“沙图什”、被世界纺织业认定为“纤维之王”的藏羚羊绒,给这些国家一级保护动物带来了杀身之祸:

仅重100克的一条沙图什披肩,在南亚、中亚和欧美国家市场的售价竟达到了5万美元。受到高额利润驱使,不法分子盗猎藏羚羊的行径愈演愈烈,最猖獗时藏羚羊种群数量锐减到不足2万只,这也使可可西里脆弱的高寒荒漠和高原湿地生态系统遭到了严重破坏。

生灵哀婉、高原悲号之际,有人挺身而出:

1992年,时任玉树藏族自治州治多县县委副书记的索南达杰,组织成立了治多县西部工作委员会,并担任西部工委书记。这个特殊的机构,从成立第一天起,使命就是保护可可西里野生动物资源,就是反盗猎。

而悲壮的经历,为先行者永久刻印下“英雄”的注脚:

两年后,可可西里最寒冷的季节,先后带队12次深入无人区的索南达杰,在押运盗猎者途中遭到偷袭和反扑,壮烈牺牲。5天后,当增援人员找到英雄的遗体时,索南达杰还保持着右手持枪、左手拉枪栓、怒目圆睁的姿态,已被零下40摄氏度的严寒冻成一尊雪域上不屈的冰雕……

噩耗传来,高原动容:

“索南达杰的故事深深震撼了我”,英雄的牺牲,反而激发了更多民间志愿者投身到反盗猎一线,“那是1995年9月10日”,时年33岁的牧民彭措对记者讲述了那段过往,这一天他义无反顾、自愿报名加入到重建的西部工委,与被后人称为“野牦牛队”的队员们选择踏上万里无人区,多次与盗猎分子以命相搏。

在这片广袤土地上发生的一切,更时时牵动着国家、政府和社会各方的心:同期,可可西里自然保护区设立,“1997年经国务院批准为国家级自然保护区,随着国家公园体制试点的推进,最近又整合组建为三江源国家公园长江源园区可可西里管理处。”下昆仑山口沿青藏公路车行40公里、来到以英雄之名命名的索南达杰保护站,管理处主任布周指着地图介绍说,“北以昆仑山为界、西与西藏自治区为邻、西北与新疆阿尔金山自然保护区接壤、南以唐古拉山乡界为界、东至青藏公路109国道,保护区总面积4.5万平方公里,严禁人员车辆非法进入保护区,索南达杰、五道梁、不冻泉、沱沱河、卓乃湖等保护站分布其中。”

不冻泉,这个美丽的地名,得自于63年前青藏公路首拓者慕生忠将军的诗意之笔;上世纪90年代末,这里作为可可西里设立的第一座保护站,继续在历史上扮演着“先行者”的角色:

“所谓保护站,最初就是两顶简陋帐篷,保护人员昼夜轮守,严查来往车辆”,布周告诉记者,不冻泉是进入可可西里的“咽喉”,“立竿见影的是,在这座保护站设立的第二天,就破获了一桩大案,当时一辆大卡车飞驰而来,车上带有血迹的尿素袋,引起了保护站的注意,经过仔细盘查,发现袋子里装的是藏羚羊的皮子,总共88张,全部被缴获。”

除了严查死守,深入无人区巡山、主动打击遏制震慑盗猎行为更是保护区设立之初面临的严峻形势和主要职责。

“一年集中巡山多次,5到7人一组,夏季冰雪融化,可可西里俨然没有尽头的沼泽地,巡山的车辆随时会陷入泥淖,寸步难行,遇大河挡道,为减轻负重,要下水把车上所有的辎重扛过河;到了冬季,天寒地冻,含氧量不足海平面的40%,遭遇冰河,队员们只能刨冰垫石,手脚都浸在刺骨的冰水里”,对巡山队老队员、现在的索南达杰保护站站长赵新录来说,不通路也就罢了,不通信号、与世隔绝才要命,“这巡山途中,杳无人烟,队员们只能与鹰隼对歌,饿了啃一口干饼子,渴了喝一口冷水,一趟下来最少也要跑20多天,而最艰难的一次,是整整48天!”

这是逼近人体极限的48天:

离开青藏公路向可可西里腹地挺进,玉珠峰白雪皑皑,楚玛尔河静静地流淌在可可西里宽阔的胸膛上。再往前,昆仑山冷峻威严,布喀达坂峰就在眼前。“海拔越来越高,空气越来越稀薄,保护区核心区海拔已至5000多米,气温也降到了零下40多摄氏度”,赵新录说,白天巡山,夜里露营,帐篷难抵风寒,巡山队员们只能蜷缩在吉普车里等待黎明,“寒夜漫漫,冻得睡不着,又舍不得开暖气,就围着车转圈跑步,暖和点了,再上车挤在一起,几十天下来,个个蓬头垢面、形容憔悴,如同野人。”

然而,人的身体有极限,盗猎分子的贪欲却无止境。

“踏雪三追盗猎团伙”是保护区巡山队老队长罗彦海最传奇也最难忘的经历。

“2003年4月,我们得到消息,一个盗猎团伙经阿尔金山潜入可可西里,位置在布喀达坂峰一带”,罗彦海立即带队员赶赴现场,“由于大雪封山,无法深入,局领导命令取消这次任务,但我们实在不甘心就这么回去,便沿着山峰下河边来回巡视,结果两行车辙印让盗猎分子露出了马脚。我们一路追踪终于发现了藏匿着4个盗猎分子的两顶帐篷,缴获了枪支弹药,还从一个人身上搜出了一个包裹严密的塑料袋。”

恰恰是在这个塑料袋里,罗彦海发现了一封信,根据信的内容和写信时间,他判断出定有另一