剪纸,是中国传统的民间手工艺术,历史悠久,源远流长。

早在两晋南北朝时期,民间已盛行两项重要的剪刻活动。一项是于正月七日,即“人日”,将彩色丝绢剪刻为人形,贴在屏风上或戴之于头鬓,以示对节日的庆贺,即所谓“剪彩为人”。另一项是于立春日剪彩为小幡,戴之头鬓,以示迎春。这两项活动所创作的作品都构成了中国剪纸的雏形,用金箔、丝绢为剪刻材料的创作,为以后的剪纸奠定了基础。唐诗人李商隐也为剪纸艺术留下了千古名句:“镂金作胜传荆俗,剪彩为人起晋风”。

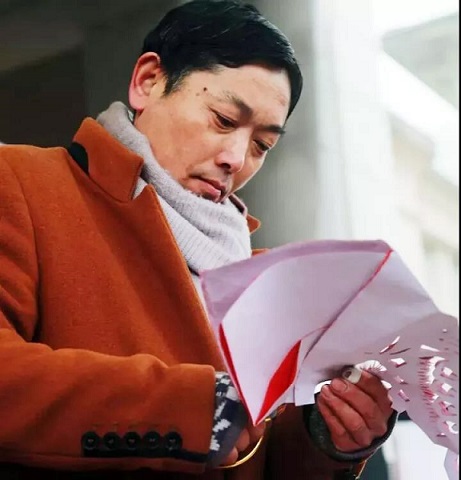

杨德鸿,固始县非物质文化遗产剪纸艺术传承人,凭着对剪纸艺术的一腔热忱,几十年如一日,一把剪刀,一颗痴心,一张红纸,便使天地风光尽显,人间姿态留足。

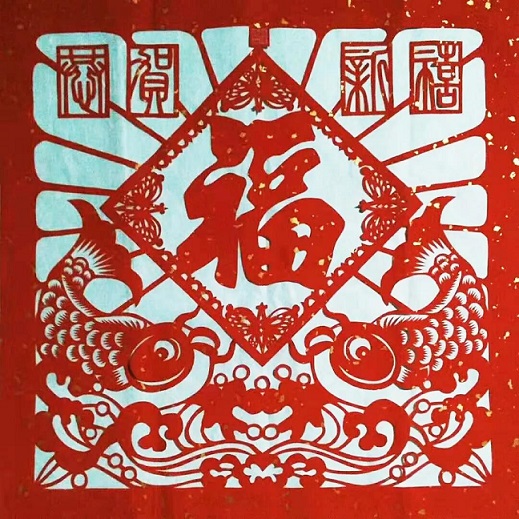

最初对剪纸产生兴趣,还是在他七、八岁时,看到邻居一位大嫂给小孩做猫头鞋时,用白纸剪的花样子。当时,他就模仿着剪出了一个猫头,并受到大家的称赞,这使他倍受鼓舞,也使他对剪纸产生了浓厚的兴趣;从十一、二岁时开始,每逢过年,就给周围群众剪“福”字和神棚上大字四边的云头花,有结婚办喜事的,还给他们剪各式各样的双喜及窗花。

杨德鸿二十岁在山西煤矿务工,经常用剪纸来消磨时光。一个偶然的机会,在山西一位工友的引荐下,让他有缘拜山西省民间剪纸艺术家郭梅花及其母亲为师,学习剪纸艺术。现为山西省民间剪纸艺术协会会长的郭梅花,其母亲是资深民间剪纸老艺人。通过拜师学习,杨德鸿的剪纸技艺有了很大提高。

杨德鸿开始学的是陕西、山西民间剪纸粗放浑厚的北方风格,三十多岁时,在浙江义乌务工,曾向义乌市剪纸艺术研究会会长朱新琦先生学习剪纸技艺。受朱先生惟妙惟肖、精剪细刻剪纸作品的影响,杨德鸿的剪纸作品逐步具备了粗中有细的中原剪纸风格。

回到家乡后,杨德鸿仍不忘坚持剪纸创作,在这片自己喜爱的热土上,默默地继承和发扬着剪纸这门古老的传统艺术。他的剪纸作品题材丰富,多以人物、花鸟、动物以及反映农村耕种劳作的场景为主。他创作的《伟人毛泽东肖像》中堂和《花开富贵》中堂,被很多人装裱后当做礼物送给武汉、郑州、北京、上海等地的友人。

他把剪纸与版画艺术融合创新,设计创作的人像艺术被高度认可,在移动互联网时代成为个人品牌塑造的的不可或缺的标配。尤其是企业家、艺术家、职业经理人和创业小老板们能获得一枚杨老师创意设计的剪纸头像成为一种时尚和奢望。

在年复一年日复一日最寻常不过的生活里,剪纸仿佛成了杨德鸿让日子变得斑斓的道具,铺一张大红的纸,一剪子下去,就把每一个清晨每一个午后都剪出了幸福生活的芬芳。

一剪一纸总关情,剪得人生红似火。不懈的努力使杨德鸿的剪纸艺术得到了社会的认可。他的剪纸作品在2013年“第二届山谷杯中国书画作品览”中获美术类一等奖,在2016年“汤阴县首届文新杯剪纸大赛”中获优秀奖。2017年,杨德鸿喜事连连,他本人不仅成为固始县非物质文化遗产剪纸艺术代表性传承人。同时,他执掌的柳树店乡剪纸技艺传习所被固始县命名为县级非物质文化遗产传习所。他表示,将充分发挥传习所的职能作用,通过剪纸进校园、办培训班、剪纸作品展等形式,把传统的民间剪纸技艺更好的传承下去。让剪纸重新回归到寻常百姓家,为扮靓美丽乡村,美化新农村人居环境,做出积极地努力。

谈及对剪纸艺术的传承与发展,杨德鸿认为,当代年轻人要去传承它,首先肯定是要继承传统的技法,而在继承传统的同时,也应凭借自己的生活阅历不断地创新,在创作构思上赋予剪纸更多的现代气息。

杨德鸿在剪纸的同时,还广泛涉猎绘画、书法、工艺美术。他现为河南省书法家协会会员、县美术家协会会员、县文艺家协会会员。杨德鸿说,各门类艺术,虽然表现的形式不一样,但是其灵魂是相通的,可以相互借鉴、转化。在杨德鸿简陋的工作室里,悬挂着一条红色条幅,上写着“传承民间剪纸技艺,领悟中国传统文化”。

祝愿杨德鸿在剪纸这条路上汲取更多传统文化、艺术的滋养,让民间剪纸这门古老的传统艺术,在古蓼大地上延续传承。同时也祝福他能不停的追求下去,让手中的剪刀,剪出华夏禹域满园春色,剪出精彩人生万种风情。