“秦岭和合南北、泽被天下”,是中华民族的祖脉和中华文化的重要象征。为了引领公众从更多维度感知秦岭文化的博大精深,全面领略秦岭的自然风光,深刻理解秦岭生态环境保护的重要性,陕西省秦岭生态环境保护委员会办公室联合中国网生态中国频道特别推出《对话·秦岭》栏目。在本期节目中,我们很荣幸邀请到陕西省美术家协会名誉主席、著名绘画艺术家郭线庐先生,他将带领我们通过他的画笔,走进秦岭的深处,感受那里的自然之美与人文精神。

中国网生态中国:2019年至2021年,陕西省美术家协会先后接到以国家“中央水塔”——秦岭作为核心创作主题的两项重大文化题材创作任务,其中一幅是彰显“秦岭之魂”的作品——《巍巍秦岭》,另外一幅是《醉在金秋》,同样反映的是秦岭的景色。这两幅作品通过对秦岭的精准描绘,反映了中华文明不断演进与发展的千年历程,可以说是沐浴当今中国改革创新发展春风,引领世界风潮的作品,那么在您的眼中,秦岭相较于其他山川有哪些独特之处?秦岭在您的艺术创作中扮演了怎样的角色?

郭线庐:我先简单说下《巍巍秦岭》这幅作品的创作背景,《巍巍秦岭》这幅国画作品的诞生,源于2019年12月的一项重要任务。当时,根据中宣部相关部门的指示,陕西省美术家协会承担起了为人民大会堂陕西厅创作一幅国画的重任,创作主题便是《巍巍秦岭》,另一幅则是陈列在党史展览馆的《醉在金秋》,我有幸担任这两大艺术项目的艺术指导,与一群才华横溢的艺术家携手共创,完成了这两幅佳作。

《巍巍秦岭》描绘了秦岭春夏之际的壮丽景色,画成之后受到了相关部门的高度赞扬,其艺术魅力使得中央有关部门进一步委托我们为党史展览馆创作一幅展现秦岭金秋风貌的作品,于是《醉在金秋》应运而生。如今,这两幅画作分别陈列于人民大会堂陕西厅和中国共产党历史展览馆,能得到中宣部及广大公众的赞誉,我深感荣幸。

身为陕西子弟,我对秦岭怀有深厚的情感。秦岭不仅是我国南北地理的分界线,也是长江与黄河流域的分水岭,被誉为“中华脊梁”和“中央水塔”。在中华文明数千年的演进历程中,秦岭见证了周、秦、汉、唐等十三朝的兴衰更迭,成为我国人类文明和古文化的重要发祥地。无论是地理意义还是文化价值,秦岭都占据着举足轻重的地位。

秦岭与其他名山大川相比,独具一格。相较于泰山之雄伟、黄山之奇秀、武夷山之清幽,秦岭给我的最大感悟是它的质朴、浑厚、雄劲与挺拔,这些特质为我们的艺术创作提供了源源不断的灵感。秦岭的自然风光,如巍峨的山脉、茂密的森林、清澈的溪流、变幻莫测的云雾,都是艺术家们取之不尽的视觉素材,画家以笔墨描绘其壮美,摄影师捕捉其瞬间之美,作家以秦岭为背景编织故事与诗篇,音乐家从中汲取灵感创作动人旋律。秦岭的山水之美触动着艺术家们的内心,激发了我们情感的共鸣,这种情感通过艺术作品传递给观众,引发共鸣与联想,使人们对自然、家乡和民族的情感得到升华。

中国网生态中国:您曾提出“中国设计要走出一条兼具时代精神与民族气韵之路”,秦岭是中华民族的祖脉,是中华文化的重要象征。请您谈谈,如何用笔墨展现秦岭山水独特的时代精神与民族气韵?

郭线庐:在艺术实践的道路上,艺术家挥洒自如的“笔”法背后,是大脑智慧的有力指挥。这一指挥过程中,有两个关键要素不可或缺:一是深厚扎实的文化素养积累,二是敏锐独到的视觉感知能力。

尽管秦岭的生态环境处于持续的变化与发展之中,但艺术家在运用笔墨诠释秦岭所蕴含的时代精神和民族气质时,始终离不开这两大基石——文化素养的深厚底蕴和视觉感官的敏锐洞察,正是这些基础,为艺术创作提供了丰富的内涵和深刻的表现力。

同理,艺术家各有千秋,每个人的感悟和体验都是独一无二的。因此,在艺术创作的征途中,艺术家需要深入体验生活,精心梳理自己的艺术理念,探索并确立符合个人艺术追求的规律和路径,只有这样,艺术家才能创作出独具匠心、个性鲜明的艺术作品,使之成为自己艺术特征的生动体现。

中国网生态中国:“秦岭和合南北、泽被天下”,作为陕西省美术家协会名誉主席,您认为在陕西乃至全国还有哪些可以深刻展现秦岭精神的优秀绘画作品?请您简单介绍一两幅。

《秦岭东麓》石鲁

郭线庐:在“长安画派”的杰出领袖中,石鲁先生以其独树一帜的个性和革故鼎新的艺术风格而著称,他的艺术创作始终以描绘人民群众的精神面貌、展现时代精神的辉煌为主旨,特别是他在1960年创作的纸本水墨设色画《秦岭东麓》,更是将他的艺术造诣推向了一个新的高度。在这幅作品中,石鲁先生运用苍劲有力的“焦墨”技法,精细勾勒出满山的干枝,通过“色墨互皴”的技巧巧妙烘托出残雪的质感,将秦岭的山势、山石的质地以及暮冬时节的萧瑟与苍莽描绘得入木三分,石鲁先生的这幅《秦岭东麓》不仅深刻凝练了秦岭的精魂,更是在水墨笔法的创新上达到了那个时代的巅峰,成为笔墨创新研究的瑰宝,至今仍令人赞叹不已。

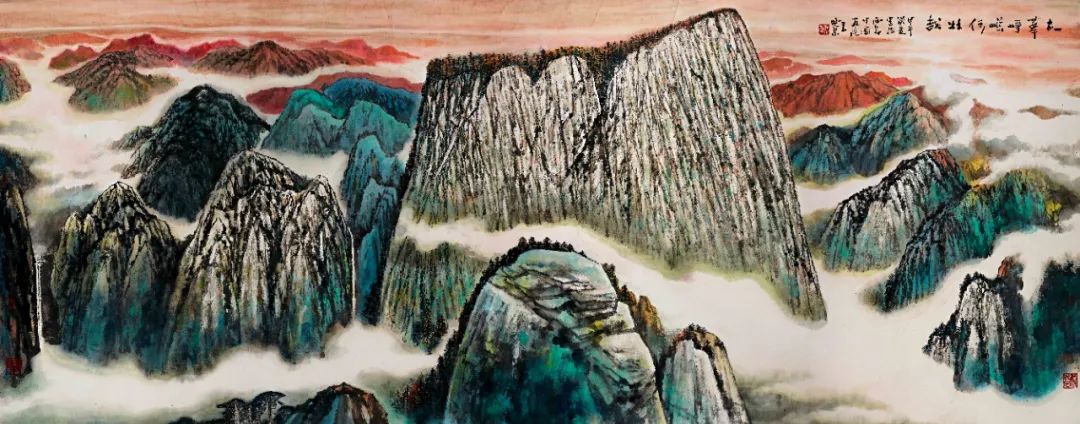

《太华峥嵘何壮哉》王西京

王西京先生,我的艺术导师,自幼便引领我步入绘画的殿堂,自7岁稚龄起,我便跟随他学习绘画技艺,他常教导我,在写生之余,应深入挖掘绘画主体的精神内涵,提炼其精髓。正因如此,他的杰作《太华峥嵘何壮哉》便是对秦岭一脉华山雄浑之美的极致升华,展现了王先生对秦岭的独特感悟和艺术理解。

另一位我颇为敬重的艺术家崔振宽先生,他运用独特的“焦墨”技法,将秦岭的岁月沧桑与雄浑气势描绘得淋漓尽致。这三位艺术大家,他们的创作灵感源自生活,却又能超越生活,感受生活,精通生活,他们以哲学的深度和美学的视角,凝练出对艺术创作的深刻总结,令人叹为观止。

中国网生态中国:陕西人对秦岭都有一种特殊的感情,有很多画家专门从事秦岭山水画创作。陕西美术界与秦岭发生过哪些有趣的创作故事?请您给我们分享一下。

郭线庐:要说趣事,我想谈谈艺术家先驱们如何追求艺术创作。谈论艺术家先驱们的艺术追求,便不得不提及那些在新中国成立后,继承并发扬老一代艺术家精神与探索理念的巨匠们。他们在艰苦的环境中,不懈地追寻艺术的真谛,创作出了无数令人瞩目的杰作。

回望60年代,我们不禁感叹“长安画派”的先驱们对艺术的执着。在没有公路的艰难条件下,他们徒步三天,沿着险峻的山崖,抵达秦岭深处的一个个偏远村镇进行采风,在那里,他们与村民同甘共苦,生活了整整三个月,积累了丰富的素材,正是这些深入生活的体验,孕育出了那些描绘山乡生活和秦岭变迁的宏伟画作,每一笔每一画都充满了生活的质感与时代的气息。

我分享这个故事,是因为它深刻地告诉我们,艺术必须扎根于生活,服务于人民,忠实地记录时代的辉煌成就。“长安画派”艺术家们的深入一线,是对艺术追求的生动诠释,值得我们每一位艺术工作者学习和借鉴。

在当今艺术创作的广阔天地中,我们可以看到三种不同的路径:一是坚守传统,继承中华绘画的精湛技艺,沿袭老一辈艺术家的创作风格;二是大部分艺术家在传承的基础上,勇于创新,将现代元素如AI技术融入艺术创作;三是利用数字艺术手段,创造出全新的视觉图像。这三种类型的艺术创作并行不悖,形成了一道亮丽的风景线,艺术的魅力在于其多样性和个性化的表达,正是这种多元并存、共同进步的局面,构筑了一个百花齐放、百家争鸣、丰富多彩的艺术大世界。

中国网生态中国:郭主席,一提起花鸟画,很多人理所当然认为必须“鲜艳”才够漂亮,但您的花鸟世界却是淡墨为主,鲜有亮色,偶尔出现也大都在花蕊处施以点缀而已。请您谈谈这种淡雅的水墨运用方法有什么特殊的用意,您在创作中有什么特殊的感悟?

郭线庐:在我的花鸟画创作中,我并不追求过于艳丽的色彩,这一风格的形成与我所处的人文地理环境紧密相连。在我看来,西北地区的自然景观相较于南方,显得更为质朴和浑厚。以秦岭山脉为例,它静默地伫立在那里,随着四季的更迭,时而展现出淡雅清幽的风貌,时而又呈现出浓墨重彩的景象。

我注意到,其他绘画作品中的花鸟往往被描绘得鲜艳夺目,这往往反映了人们普遍的喜庆心理和对美的单纯追求。然而,随着当今社会需求的日趋复杂,我认为我们更需要以平静和深层次的视角去思考问题。正是基于这样的思考,我选择了运用淡墨手法进行创作,通过这种方式,我希望能通过艺术表达来体现我对人生的深刻思考,以一种更为内敛和深沉的方式,传达出我对自然、对生活、对艺术的独特理解和感悟。

《汇》郭线庐

《塞外秋日见傲姿》郭线庐

中国网生态中国:您作为一名生长在秦岭脚下的陕西人,您曾提出“秦岭理应且能够充分代表和彰显中华民族生生不息的精神根脉和坚韧不拔的奋进意志”,“让世界看见秦岭”旨在让更多人了解秦岭,最后请您对我们“让世界看见秦岭”文化宣传活动提出一些意见或建议。

郭线庐:首先,我完全认同这个栏目的定位,也为栏目的传播使命和责任担当感到欣慰。秦岭,作为中华民族几千年历史长河中的璀璨明珠,其地理位置的重要性、人文发展的丰富性,都使得它成为了一个值得深入探索的文化宝库。这个旨在揭开秦岭神秘面纱,让更多人了解和亲近这片土地的栏目,无疑是一次极具意义的文化传播盛举。

为了让这个栏目制作更加成效显著,我建议可以充分利用新媒体平台,举办线上秦岭文化展览、直播活动,邀请专家学者在线上开讲,深入浅出地介绍秦岭的生态保护和不可估量的文化价值。同时,可以发起短视频创作大赛,设置引人入胜的话题和激励机制,鼓励广大网友积极参与,以轻松愉快的方式传播秦岭文化,此外,借助虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,我们可以开发出沉浸式的文化体验产品,让公众仿佛穿越时空,身临其境地感受秦岭的壮丽与神秘,以期让秦岭的文化魅力得到更广泛的传播。通过这些措施,我们相信能够将秦岭的文化魅力传递给更多的人,让这颗镶嵌在中华大地上的璀璨明珠更加熠熠生辉。

郭线庐简介——

郭线庐,陕西省美术家协会名誉主席。西安美术学院原院长,二级教授,博士研究生导师。中国美术家协会7、8、9、10届理事,教育部高等学校教学指导委员会设计学类专业指导委员会副主任,中国教育学会设计教育专业委员会副理事长,中国国家画院研究员,中国文化发展促进会公共艺委会副主任,中国包装联合会设计专业委员会副主任,国家有突出贡献的专家。陕西省政协十二、十三届委员,陕西省政协文化文史和学习委员会副主任。陕西省第十四届人大教科文卫委员会咨询专家,2023年获全国慈善总会系统榜样宣传动“优秀基层慈善人物”,2023年获中国包协设计委员会颁发的“中国设计40年”终身成就奖。