尊敬的薛延忠主席、杜五安副省长、岳普煜主任、李俊明主任、姜新文主席、席小军主席、各位好兄弟、好朋友、热心的观众:

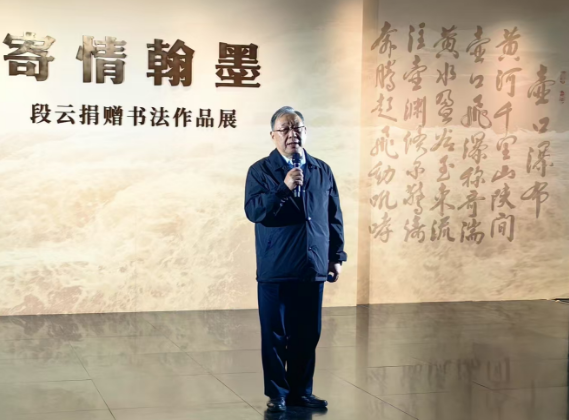

大家好!走进这场展览,仿佛回到父亲身边。1990年,父亲精心挑选114幅作品无偿捐赠给山西博物院,那句“把这些留给山西吧”开启了艺术家向家乡捐赠的先河。时隔35年,这批墨宝再度与公众见面,我谨代表段云后代及晋绥文化教育发展基金会,向各方致以诚挚谢意。

翰墨情怀:笔端凝聚一生追求

父亲自幼嗜书,战乱与建设时期从未辍笔。他临帖师古,以“心正笔斯正、骨刚书亦雄”为艺术境界。抗战时期,续范亭将军称他为“蔡家崖的一支笔”,西北农民银行行名、中国工商银行行名均出自他手。周恩来总理赞其“写便条都规规矩矩”,赵朴初、启功先生亦盛赞其书风。病重时,他仍念着“天公且舍一只手,少假来年再抹涂”,将书法看得高于生命,此乃书家的赤忱境界。

桑梓情怀:一生不忘故土恩情

作为辛亥岁末生于蒲县的游子,父亲13岁离乡求学,始终铭记家乡养育之恩。1933年官费留学的银元,是家乡父老每家一元凑出的“布袋银元”,这份情他记了一辈子。1991年,他将毕生积累的900余幅书法作品、数千册书籍碑帖捐给蒲县。捐赠仪式上,一句“蒲县的一山一水,我常在睡梦中梦到”哽咽全场。家乡赠匾“泽被乡梓”,他却道“欠老百姓的”,让匾回蒲县——这是刻在骨子里的桑梓深情。

济世情怀:不为良相愿为良医

除了经济学家、书法家的身份,父亲更是隐于民间的“郎中”。他研习《傅青主女科》数十年,在晋绥根据地为乡亲义诊,在国家计委午休时为群众针灸,不收分文。“宰辅原为医国手,段公本色是郎中”,他以傅山为楷范,践行“不为良相为良医”的担当,将医者仁心融入生命底色。

今天,晋绥文化教育发展基金会受爱心企业委托,向蒲县段云书艺馆捐赠10万元,愿以公益之力,让文化传承薪火不息。父亲留下的不仅是笔墨传奇,更是民族脊梁与人民情怀——他将中华文明的种子,深植于这片养育他的土地。

谢谢大家!(供稿人:晋绥文化教育发展基金会副理事长兼秘书长段晓飞)