他们中,有人守望南极海冰,丈量地球“冷源”的脉动,有人与北极光共舞,用代码解读太阳的“情绪”,有人化身技术先锋,给冰川装上“智能芯”,这些来自地球尽头的探索与发现,凝结着他们怎样的思考与心声?西安电子科技大学的几位老师讲述了他们与极地的故事。

吴家骥:北极越冬人的独自值守

吴家骥,教授,电子工程学院博士生导师,中国北极科考黄河站极地科考专家。他曾在春节期间独自值守中国北极黄河站,成为极地科研战线上的“孤勇者”。

“极地是全球环境气候变化最敏感的‘放大器’和‘显示器’,任何极区自然环境的微弱‘蝴蝶效应’变化,都会在后续全球气候中产生显著影响。”吴家骥用这样的话语揭示了极地科研的重要意义。

2013年春节,当家家户户团圆热闹的时候,吴家骥却选择"留守"在中国北极黄河站。零下几十度的严寒里,吴家骥承包了保障科考站核心科研任务不停摆的重任。他的“春节值班表"排得满满当当:鼓捣精密的极光观测设备,维护运行数据传输的软件系统,外加其他科考设备的日常“体检"。别小看这些活儿,它们是保障宝贵极地科研数据得以产生并传回国内的“生命线”。

吴家骥在中国北极黄河站

然而,即使抱着“如果一开始就本着好奇心和体验的心态去工作,困难和挑战都会变成快乐的源泉”这样从容的心态,最让吴家骥印象深刻的挑战还是那次持续十多天的互联网通信彻底中断。作为站内值守的专家,通信中断不仅意味着与外界支援的隔绝,更意味着辛苦获取的数据无法及时传回。面对这突如其来的“信息孤岛”,吴教授没有消沉,而是将注意力转向手头能做的一切:更细致地检查设备状态,优化本地参数,确保数据在站内的安全备份,并维护其他设备持续运行。他将这段被迫的“停滞期”转化为了保障本地观测基础、夯实数据质量的契机。

谈及是什么支撑他度过那段时光,吴家骥的回答带着科研工作者特有的务实与豁达:“选择留下来主要是想走也走不了,哈哈。”这句轻松的调侃背后,是对岗位职责的深刻认同。更深层的感悟随即流露:“其实,享受英雄最孤独的时刻,这是非常难得的人生体验。”在极地的静谧中,吴家骥收获了内心的宁静与坚韧。这种在极端环境中的独立思考和坚守精神,也深深影响着他对科研工作和人生的理解——真正的科学探索需要的不仅是知识和技术,更需要一颗勇敢而坚韧的心。

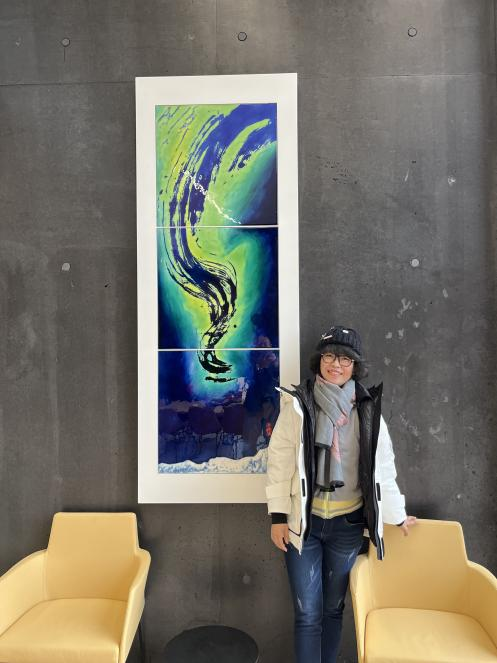

韩冰在中国冰岛北极科学考察站

韩冰:当代码遇见极光——解码太阳的“心事”

韩冰,西安电子科技大学智能感知与图像理解教育部重点实验室博士生导师,先后主持“跨尺度极光事件演化过程分析与建模”“极区粒子沉降算法软件开发”等多个极地科学研究项目,曾参加中国冰岛北极科学考察站极光观测任务。

作为参与过极地科考的科研者,韩冰认为,极地科考不仅是科学家们与极光共舞的浪漫旅程,更是一场捕捉太阳“情绪波动”的精密追踪战。

“通过观测绚丽多彩的极光和分析高空中‘飘忽不定’的大气数据,我们可以窥探到太阳活动与地球磁层之间复杂又微妙的‘爱恨纠葛’”,韩冰这样形容自己的研究领域。

在遥远寒冷的极区,极光研究宛如一双“慧眼”,时刻紧盯臭氧层的“健康指数”,为国际环境治理协议提供重要科学支撑。可以说,极地科研不仅是冰雪世界里的智慧闪光,更是全球环保事业中的“定海神针”。基于对这一科学使命的深刻理解和责任担当,韩冰毅然选择从实验室走向极地一线,用实际行动诠释着科研工作者的使命与情怀。

而从实验室到极地现场的转变,让韩冰从“理论模拟”转向“数据驱动”。

“如果说实验室是科技的温室,那极地就是它的极限健身房。”在极夜的考验中,她深刻体会到技术必须适应极端环境,科技应成为生态平衡的“温柔调解员”。

这一认知转变不仅重塑了韩冰的科研思维,也深刻影响了她的教学实践。在“跨模态信息处理”“模式识别前沿”等课程中,她通过极地科研案例引导学生思考如何让科技成为生态平衡的“调节器”,而不是一味追求性能的“破坏王”。韩冰在日常教学中,不断强化课程的环境适配意识与可持续发展理念,从而培养具备复杂环境应对能力的新一代科研人才。

韩冰对极地科考的理解也贯穿于研究项目之中。她将自己主持的“跨尺度极光事件演化过程分析与建模”和“极区粒子沉降算法软件开发”两个项目形象地描述为“宇宙快递员”和“高空CT机”,二者通过一静一动、一外一内“打配合”,不仅助力空间天气预警,也为全球碳循环研究打造了一套“硬核算法装备”。

郭兴:在世界尽头的成长与收获

郭兴,电子工程学院讲师,中国第31次中山站越冬队、第32次南极科考队队员,于2014年12月-2016年3月在南极展开科学考察。

南极海冰占南半球雪冰作用区面积的58%,是研究海冰的极佳位置。对于郭兴来说,那片看似单调的冰雪世界,其实是解读地球的“宝库”。作为科研工作者,他深知极地科学研究对全球环境保护的重要意义——南北两极作为地球大气-海洋热机的冷源所在地,其气候条件的变化对全球海洋、大气环流都起着至关重要的影响。怀着这样的科学认知和研究热情,郭兴踏上了前往南极的科考征程。

然而,南极科考的现实远比想象中更加复杂和充满挑战。回忆起在南极的那段经历,郭兴感触颇深。一方面,南极的复杂环境要求科研人员必须具备广博的知识储备。“当时需要安装宇宙高能粒子接收器,系统是Linux系统,还要配置任务完成数据定时传输,好在平时涉猎过相关知识。”从天文物理到计算机技术,每一项技能都可能在关键时刻派上用场。

另一方面,在这片人迹罕至的土地上,个人的力量终究有限,团队合作变得尤为重要。“更换地磁仪时需要重新制作水泥底座,这就必须依靠站上不同专业队员的帮助,从木框架制作到水泥沙子配比,每个环节都离不开协作。”南极科考不仅是对个人专业能力的考验,更是对团队协作精神的磨炼。

郭兴整理宇宙噪声接收机天线

18个月的南极科考生涯,从维护20余套旧设备到搭建新设备,郭兴参与的每一项工作,都在为人类理解极地环境贡献着数据支撑。那段在世界尽头的坚守,成为了他科研生涯中最珍贵的财富。

令狐龙翔:技术与环境的深度对话

令狐龙翔,电子工程学院副教授,第36次南极考察中山站越冬队员。2019年10月-2021年5月在南极中山站负责高空大气物理业务化观测项目。

“普通人眼里的南极是荒无人烟的冰雪世界,但在科学家眼里,南极是一个大宝库!”令狐龙翔用这句话为我们揭开了南极的神秘面纱。

这个“大宝库”的价值是多维度的。南极不仅是大家认知的冰雪世界,更是一个丰富的矿产资源地,据说其铁矿储存供应全人类用200多年。但对于科研工作者而言,南极更重要的价值在于其独特的科学研究意义。令狐龙翔提到,南极所处的位置对研究气候也有很重要的作用。作为地球的“冷极”,南极的气候变化直接影响着全球的气候格局,是理解地球气候系统不可或缺的关键环节。

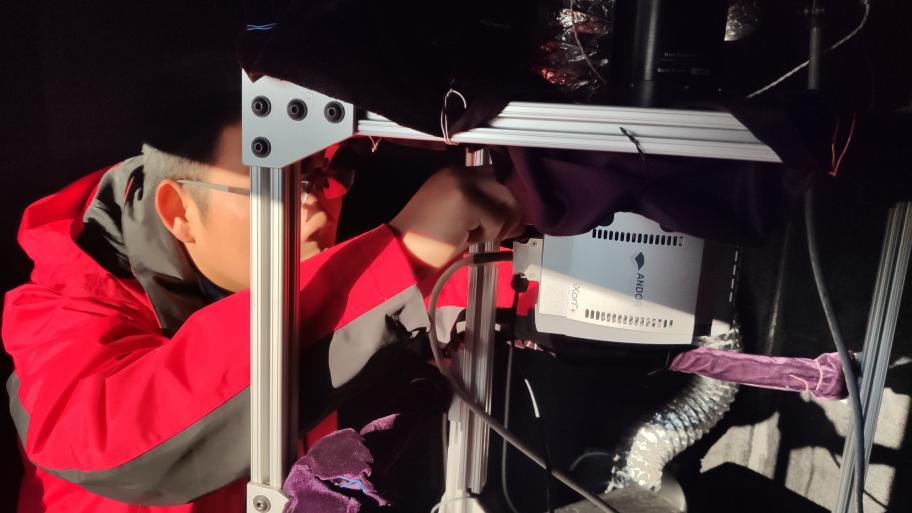

令狐龙翔调试仪器设备

“在极地,我目睹了冰川消融的实况,也体验了精密仪器在极端环境下的失效风险。”这些亲身经历也让令狐龙翔深刻意识到,技术研究不能脱离环境现实。这让他从单纯追求技术参数转向研究极地环境适应性技术,并在“电磁场理论”“信号处理”等课程中,通过生动的极地科考案例,让学生了解公式背后的生态意义。

“南极教会了我什么是在困境中的坚守与执着。”极地科考的经历让令狐龙翔明白真正的科研不只是实验室里的理论推演,更是在现实世界中经受检验的实践过程。这份来自极地的感悟,如今也成为他在教学中最珍贵的财富。

环境保护不仅是生态命题,更是技术命题。韩冰提到,西电作为电子信息领域的中坚力量,师生要用技术手段揭示自然密码,用代码和算法守护蓝色星球,争做‘地球最强程序员’。”

西电人从不是技术的旁观者。令狐龙翔提到,当冰川融化的数据流过我们的服务器,当濒危动物的栖息地被卫星遥感精准标注,这是信息技术价值最真切的回响,也是西电人用技术丈量世界的担当。

从北极光到南极雪,从实验室到冰川,西安电子科技大学的老师们用科技之光照亮极地秘境,用责任之心守护地球家园,让我们向这些“极地”老师致敬,也期待更多西电师生投身环保事业,为地球的美好未来贡献智慧与力量!