全国生态日的绿色余温尚未褪去,一场聚焦陕西生态治理与绿色转型的深度调研采访便已启程。8月18日,由陕西省生态环境厅指导、省环境保护宣传教育中心主办的“美丽陕西建设”调研采访活动,正式拉开陕北线序幕,调研采访团将用5天时间,在榆林米脂、府谷两地展开行进式报道,捕捉陕北大地的生态蝶变。

首站抵达米脂县城东南23公里处的杨家沟革命旧址。灰白窑洞群在层层绿浪中静默矗立,为这次绿色调研添上了厚重的红色底色。78年前正是在这里,毛泽东、周恩来等老一辈革命家召开的“十二月会议”,为全国解放筑牢了思想与政策根基,让杨家沟成为镌刻在党史上的“红色圣地”。而今,当调研采访团的脚步踏入这片土地,红色记忆与绿色生机正上演着一场跨越时空的对话。

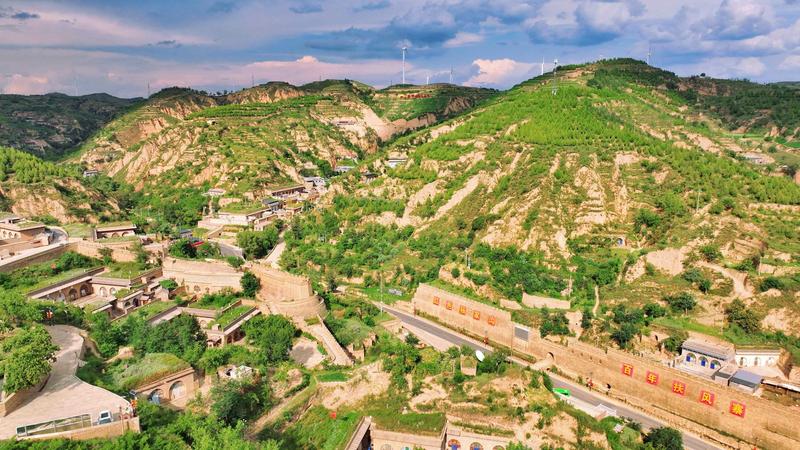

窑洞前的老槐树愈发粗壮,树荫下的石板路被游客踏得光洁,远处的山坡早已告别昔日的黄土裸露,被退耕还林后的植被覆盖得严严实实。

“以前看杨家沟,先想起的是‘十二月会议’的红色故事;现在再来,眼里满是窑洞映绿浪的生态美景。”采访团成员拿起相机,定格下土墙与绿树相映的画面。

当地工作人员介绍,近年来杨家沟在保护革命旧址、传承红色文化的同时,始终将生态修复摆在重要位置,通过退耕还林、庭院绿化、污水治理等举措,让红色土地逐步换上“绿装”,让生态环境持续改善,更让红色旅游多了“生态体验”的新内涵。

“脚下的透水砖是去年新铺的,雨水直接渗下去,脚不沾泥。”讲解员指向蜿蜒的步道。曾经裸露的黄土坡,如今被苜蓿、柠条、紫穗槐织成绿毯,随山势起伏,与院落窑洞相映成趣。2017年以来,米脂县统筹中省红色革命旧址保护、山水林田湖草修复等资金1.1亿元,实施景区道路、窑洞修缮及周边绿化。退耕还林还草1200亩,栽植侧柏、山杏等乡土树种20余万株;修复湿地18亩,旧址年土壤侵蚀模数由每平方公里3800吨降至1500吨。

保护给力,发展才有底气。2016—2024年,旧址年游客由19万人次增至28万人次,旅游综合收入由2400万元提升至约4000万元。游客多了,排放却没增——景区同步建成300吨/日污水处理厂、3公里雨污分流管网及垃圾低温热解站,实现渗滤液和固体废弃物零直排。

午后,旧址西侧的山顶泛起银蓝色光泽——那是2021年投运的2.5兆瓦分布式光伏电站,年发电量约300万千瓦时,等效减排二氧化碳2500吨。光伏板下套种黄芩、柴胡等中药材200余亩,21户脱贫户每年可分红2000余元,“农光互补”让阳光变成共富动能。

红色底蕴孕育绿色希望。2024年,旧址周边村民人均可支配收入达1.46万元,生态旅游、林下经济贡献率超过38%。调研采访团离去时,刘翠霞指向对面山坡:“明年春天,那片新栽的400亩文冠果也要开花,红色故事和绿色希望还会继续写下去。”

“红色是杨家沟的根,绿色是杨家沟的新颜。”调研团成员感叹道。从78年前为民族解放擘画蓝图,到如今为生态振兴赓续使命,杨家沟正以“红”“绿”交融的新姿态,为“美丽陕西建设”写下生动注脚。接下来,调研采访团还将继续深入陕北大地,探寻更多生态治理与绿色转型的“陕西答案”。